Pratiquer hors production : une nécessité absolue

Dans un secteur aussi technique que la cybersécurité, l’apprentissage ne peut pas se limiter à la théorie. Il est crucial de continuer à pratiquer en dehors des environnements de production.

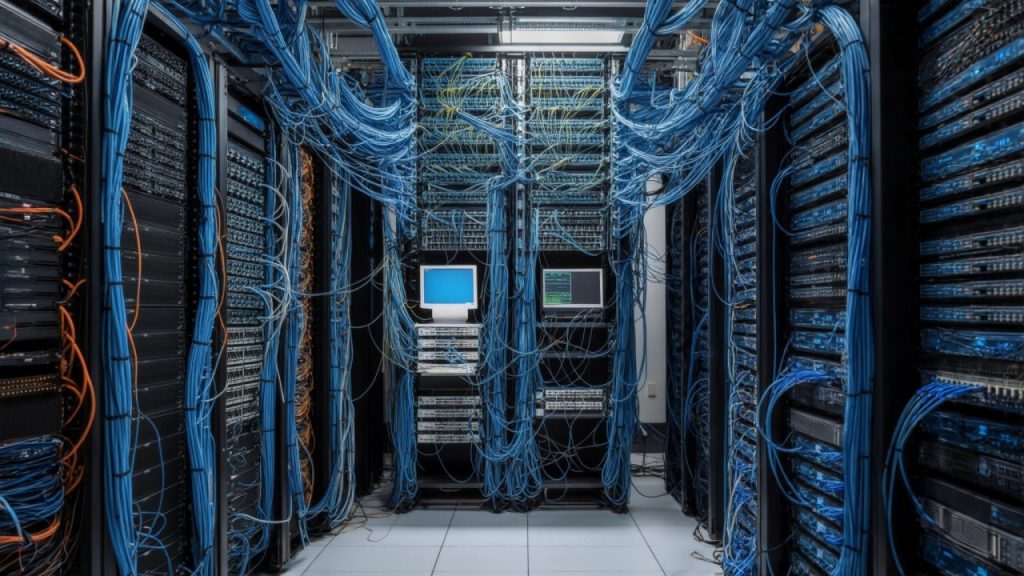

En effet, rien ne remplace l’expérience pratique lorsqu’il s’agit de comprendre et maîtriser de nouvelles technologies de sécurité. Installer un laboratoire personnel (homelab) ou utiliser des machines virtuelles permet d’expérimenter en toute sécurité des logiciels et outils novateurs. Cette approche par la pratique s’avère souvent plus efficace que l’étude théorique seule.

Je recommande fortement que, comprendre des concepts (chiffrement, sécurité réseau, détection d’intrusions, etc.) est une chose, les voir à l’œuvre dans un environnement réel – configurer un pare-feu, analyser des logs d’attaque – apporte une compréhension bien plus profonde.

Un homelab offre cet espace d’apprentissage par l’action, sans risque pour les systèmes d’entreprise.

Les avantages concrets d’un homelab

Un homelab est bien plus qu’un passe-temps : c’est un terrain d’entraînement polyvalent pour l’expert en cybersécurité. Parmi ses atouts concrets :

- Environnement d’entraînement sans risque : possibilité de s’exercer à des opérations pointues (forensique, tests d’intrusion, configurations système) sans craindre de casser l’environnement de production. On peut “casser” et reconstruire ses machines à volonté, apprendre de ses erreurs, le tout dans un cadre isolé.

- Simulations d’attaques et de crises : le homelab permet de reproduire des cyberattaques variées (phishing, ransomware, mouvement latéral…) et de s’entraîner à y répondre. On peut se mettre tour à tour dans la peau de l’attaquant et du défenseur pour mieux comprendre chaque scénario. Par exemple, déclencher une attaque simulée puis appliquer son plan de réponse à incident dans le lab renforce la préparation aux urgences réelles.

- Analyse de malware et reverse engineering : un homelab offre un espace sûr et isolé pour disséquer des logiciels malveillants. On peut y réaliser du reverse engineering ou tester des exploits en contenant les risques – aucune chance qu’un échantillon de malware s’échappe dans le réseau de l’entreprise si le lab est correctement cloisonné. Cette sandbox personnelle est idéale pour affiner ses compétences en analyse virale sans danger.

- Maîtrise d’outils de sécurité avancés : c’est l’occasion d’installer et de configurer soi-même les outils phares du métier – SIEM, EDR, IDS/IPS, sandbox d’analyse, etc. – et d’apprendre à les utiliser concrètement. Par exemple, monter dans son lab un domaine Active Directory couplé à un SIEM (Splunk, Elastic Stack…) permet de se familiariser avec ces technologies omniprésentes en SOC. De même, déployer un agent EDR open-source sur ses VMs ou installer une solution de sandboxing offre une expérience pratique sur des outils qu’on retrouvera en contexte professionnel.

S’adapter aux menaces en constante évolution

Les cybermenaces évoluent en permanence, tout comme les technologies défensives. Pour un expert SOC/CSIRT, le homelab devient un atout stratégique pour rester à jour.

C’est un espace d’expérimentation permettant d’apprendre de nouvelles techniques dès leur apparition.

Par exemple, face à une nouvelle méthode d’attaque ou à une vulnérabilité inédite, on pourra l’importer dans le lab, reproduire son exploitation et s’entraîner à la contrer, sans aucun impact sur l’infrastructure de production.

Votre lab offre la flexibilité pour essayer les derniers outils, configurations ou scripts dès qu’ils sortent, assurant une veille technologique active et un apprentissage continu des nouveautés du domaine. Cette adaptabilité permanente est indispensable pour garder une longueur d’avance sur les assaillants.

Un homelab à la portée de tous (budget, matériel, cloud)

Bonne nouvelle : monter son homelab n’exige ni gros budget ni matériel extravagant. Contrairement à une idée reçue, nul besoin de serveurs onéreux de grade industriel pour commencer : avec quelques centaines d’euros tout au plus, on peut bâtir un lab personnel tout à fait fonctionnel.

Beaucoup de professionnels optent pour du matériel d’occasion ou reconditionné – par exemple un PC type Dell Optiplex de génération précédente se trouve pour 100–200 € et offre largement de quoi faire tourner plusieurs machines virtuelles.

À défaut de hardware dédié, un simple ordinateur personnel équipé de VirtualBox/VMware peut héberger un réseau virtuel complet.

Des alternatives existent même sans aucun achat : certains utilisent des crédits cloud ou des services gratuits pour créer un lab dans le nuage, ou profitent de plateformes en ligne (HackTheBox, TryHackMe…) qui proposent des environnements d’entraînement prêts à l’emploi à faible coût. En somme, quelle que soit votre contrainte de budget ou d’espace, il y a une solution de lab accessible – l’important est surtout d’y consacrer du temps régulièrement.

Une culture professionnelle de la pratique continue

Dans la communauté cyber, tenir un homelab fait presque partie de la culture métier. Les recruteurs et managers y sont d’ailleurs sensibles : un candidat qui maintient son lab personnel démontre par là même son initiative, sa capacité à résoudre des problèmes de façon autonome, mais aussi son adaptabilité face aux nouvelles technologies et des compétences pratiques déjà affutées.

Avoir mené des projets concrets dans son lab, les avoir documentés (par exemple sur un blog, GitHub ou LinkedIn), c’est autant de preuves tangibles d’un savoir-faire opérationnel. Un homelab bien exploité peut ainsi faire office de portfolio technique vivant, mettant en valeur vos réalisations et votre progression continue.

Nombre d’experts partagent d’ailleurs publiquement les leçons tirées de leur lab, ce qui reflète un état d’esprit d’apprentissage permanent et contribue à la diffusion des bonnes pratiques dans le milieu.

Exemples de scénarios utiles en homelab

Pour illustrer, voici quelques scénarios typiques qu’un expert peut réaliser dans son homelab :

- Mini-SOC à domicile : reproduire un environnement d’entreprise complet en miniature. Par exemple, déployer un contrôleur de domaine Windows avec quelques postes clients (physiques ou VMs), y installer un SIEM open-source (Elastic Stack, Security Onion, etc.) et un agent EDR. On peut ensuite simuler une cyberattaque (ex. déployer un serveur de commande‐et‐contrôle via C2 et infecter une VM Windows) puis s’entraîner à détecter l’intrusion grâce aux journaux du SIEM et aux alertes de l’EDR. Ce type de lab “blue team” permet de pratiquer la surveillance, l’analyse de logs et la réaction à incident comme dans un véritable SOC.

- Sandbox de malware et reverse engineering : configurer un lab spécialisé dans l’analyse de codes malveillants. On pourra par exemple isoler deux machines virtuelles sur un réseau privé : l’une sous Windows pour effectuer de l’analyse dynamique (lancer le malware et observer son comportement dans un OS instrumenté), l’autre sous Linux avec tous les outils d’analyse statique et de débogage. Un tel montage, strictement coupé d’Internet, offre un espace sûr pour disséquer des malwares sophistiqués et s’entraîner au reverse engineering sans risque pour l’environnement extérieur.

- Banc de test d’outils et de vulnérabilités : le homelab sert également de banc d’essai pour évaluer des outils de sécurité ou explorer des failles. On peut par exemple y déployer un nouveau pare-feu open-source, un système de détection d’intrusion (Snort/Suricata), un honeypot, ou toute autre solution, afin de vérifier ses fonctionnalités avant une possible adoption en entreprise. Inversement, on pourra installer sur le lab des applications volontairement vulnérables (type Metasploitable, OWASP Juice Shop…) afin de s’entraîner à les attaquer puis à les durcir. Cette liberté d’expérimentation accélère l’apprentissage : on découvre les forces et limites des outils par la pratique, et on améliore sa capacité à identifier et combler les failles.

Le homelab, pilier de l’expertise cybersécurité opérationnelle

En conclusion, maintenir un homelab personnel est bien plus qu’un hobby : c’est un investissement sur soi-même qui nourrit en continu l’expertise opérationnelle d’un professionnel CSIRT, SOC ou CERT. Tests de nouvelles défenses, simulations de crises, entraînement aux outils de demain – le lab est le laboratoire (au sens propre) où l’on forge ses compétences loin de la pression de la production.

Les CISO devraient tous avoir un homelab aussi !

Dans notre domaine où la menace est évolutive et le savoir vite obsolète, un homelab permet de rester à la pointe et de cultiver une curiosité technique indispensable.

C’est enfin un gage de passion et de sérieux reconnu dans la communauté : il témoigne que l’expert ne se repose pas sur ses acquis et est prêt à apprendre en faisant tout au long de sa carrière.

J’espère que cet article vous motivera pour monter votre home lab

Enjoy !